2012年06月28日

第2回 飯綱高原薬草観察会 開催!!

飯綱高原は多様な植物の宝庫で、薬草も多く自生しています。

そこで、『飯綱高原の薬草』を知るために、「観察会」を開催します。

今回は、長野県薬草指導員の長瀬叶彦先生のガイドで大座法師池周辺1.5kmを廻りながら観察会を行います。

高原の爽やかな風と美しい景色もお楽しみください。

この「飯綱高原薬草観察会」は、「四季の彩り」キャンペーンのポイントラリー対象イベントです。

詳しくはこちらのチラシをクリックしてご覧下さい。

続きを読む

2012年06月26日

ほたると花しょうぶ祭

室町時代に建てられた白髯(しらひげ)神社(国重要文化財)の鳥居前には、まもなく一面に咲く、花菖蒲が見頃となります。

この花菖蒲は、鬼無里の地域の皆さんが丹精込めて育てているものです。

また、夜には、すぐ横を流れる沢に天然のホタルが美しい光を放ちながら舞う様は、初夏の夜の風物詩となっています。

鬼無里では、この時期に合わせて「花しょうぶとホタル祭り」を開催いたします。

日程は下記のとおりです。是非、お出かけください。

期 日 平成24年6月30日(土)~7月11日(水)

時 間 ◇花菖蒲観賞

9:00~

◇天然ホタル観賞

19:30ごろ~20:30ごろまで

※雨天の場合は、観賞できません。

会 場 長野市鬼無里 白髯の杜(しらひげのもり)

(白髯神社鳥居前)

費 用 無料

なお、ボランティアガイドが常駐しておりますので、 ガイド付きで観賞を希望の方は現地の係員へお申し出ください。(当日申込もできます。)

続きを読む

この花菖蒲は、鬼無里の地域の皆さんが丹精込めて育てているものです。

また、夜には、すぐ横を流れる沢に天然のホタルが美しい光を放ちながら舞う様は、初夏の夜の風物詩となっています。

鬼無里では、この時期に合わせて「花しょうぶとホタル祭り」を開催いたします。

日程は下記のとおりです。是非、お出かけください。

期 日 平成24年6月30日(土)~7月11日(水)

時 間 ◇花菖蒲観賞

9:00~

◇天然ホタル観賞

19:30ごろ~20:30ごろまで

※雨天の場合は、観賞できません。

会 場 長野市鬼無里 白髯の杜(しらひげのもり)

(白髯神社鳥居前)

費 用 無料

なお、ボランティアガイドが常駐しておりますので、 ガイド付きで観賞を希望の方は現地の係員へお申し出ください。(当日申込もできます。)

続きを読む

2012年06月22日

戸隠に所縁のある作家 津村信夫の「戸隠の繪本」

『戸隠の繪本』という本をご紹介します。

この本の作者である津村信夫は、兵庫県生まれの詩人で、堀辰夫らと「四季」を創刊する。

長野市内の勢国堂というパン屋の娘と結婚をするが、間もなく、妻子を残して35歳の若さでこの世を去ってしまう。

彼の代表作の一つであるこの「戸隠の繪本」の初版は、昭和15年、棟方志功が表紙画を描いて発行された。

写真の本は、津村信夫の生誕100年を記念して、装丁を新たに発行されたものです。

この本には、昭和十年代の戸隠の自然や文化の素晴らしさや人の優しさなどが描かれており、70年以上もの歳月を経た現代に「当時の様子」を伝えている。

私は、しばしば戸隠を訪れるが、ここに書かれている「思いやりの心」は、今の戸隠にも脈々と受け継がれていると感じる。

特に本中の「雷」のお話は、「自然な思いやりの心」がよく表れていた。

以下に一部を抜粋します。

老夫婦が営む坊(宿坊)に食事の用意ができないことを承知で津村は宿をとる。三食は近くの坊に通うことになっていた・・・が、だんだん通うのが億劫になった津村に、その坊の小さな女の子が食事を運んでくれるようになった。

激しい雷雨になったある日、津村は自然の恐怖を感じて、ただじっと雷雨が止むのを待っていると・・・小さな女の子は、びしょ濡れになってお膳を運んできてくれた。

(中略)娘の穿いたカルサンは、膝のあたりまで、びっしょりと濡れていた。お膳の上に載せた新聞紙はもとより、小さな手からも滴が流れてゐた。

由坊と云う娘は「お客さん、お腹がすいたかね」と訊ねたが、私はそれに何と云って答へていいかわからなかった。

「由坊、こんな晩には無理にお膳を運ばんでもええぞ、一晩くらゐ、いくらでも家で御世話出来るからな。」

老人の言葉を黙ってききながら、娘は爐端でしばらく濡れた手を暖めてゐた。(原文)

とある。ひたむきな少女の姿には優しさと何とも言えない切なさを感じる。

この章の最後はこう締めくくられている。

(中略)少し突飛だが、夜道を帰って行った由坊のような娘の頭の上にも、毫光が差してくれればいいと、そんなことを考へた。

高妻乙妻の連峰の高鳴りが、いつ迄も私の耳に残ってゐた。(原文)

この「自然な思いやり」が津村の心に染み入り、何度も何度も戸隠を訪れる要因になったのだろう。

このほかにも美しい自然や、興味深い伝説など活字から戸隠の良さを味わえると思う。

ぜひ、お読み頂いてははいかがでしょうか。

また、この「津村信夫」氏を偲ぶ“紫陽花忌”が下記の日程で開催されます。

日 時 平成24年6月27日(水) 午後2時から

場 所 戸隠神社中社大鳥居前広場 (集合)

内 容 本の題材になった「越水ヶ原」の散策、津村信夫文学碑見学・清掃、

堀井正子(近代文学研究家)さんによるお話、懇親会など

参加費 1,000円

問合せ先 「戸隠の絵本」津村信夫紫陽花忌実行委員会

℡ 090-2250-1673 (山口)

この本の作者である津村信夫は、兵庫県生まれの詩人で、堀辰夫らと「四季」を創刊する。

長野市内の勢国堂というパン屋の娘と結婚をするが、間もなく、妻子を残して35歳の若さでこの世を去ってしまう。

彼の代表作の一つであるこの「戸隠の繪本」の初版は、昭和15年、棟方志功が表紙画を描いて発行された。

写真の本は、津村信夫の生誕100年を記念して、装丁を新たに発行されたものです。

この本には、昭和十年代の戸隠の自然や文化の素晴らしさや人の優しさなどが描かれており、70年以上もの歳月を経た現代に「当時の様子」を伝えている。

私は、しばしば戸隠を訪れるが、ここに書かれている「思いやりの心」は、今の戸隠にも脈々と受け継がれていると感じる。

特に本中の「雷」のお話は、「自然な思いやりの心」がよく表れていた。

以下に一部を抜粋します。

老夫婦が営む坊(宿坊)に食事の用意ができないことを承知で津村は宿をとる。三食は近くの坊に通うことになっていた・・・が、だんだん通うのが億劫になった津村に、その坊の小さな女の子が食事を運んでくれるようになった。

激しい雷雨になったある日、津村は自然の恐怖を感じて、ただじっと雷雨が止むのを待っていると・・・小さな女の子は、びしょ濡れになってお膳を運んできてくれた。

(中略)娘の穿いたカルサンは、膝のあたりまで、びっしょりと濡れていた。お膳の上に載せた新聞紙はもとより、小さな手からも滴が流れてゐた。

由坊と云う娘は「お客さん、お腹がすいたかね」と訊ねたが、私はそれに何と云って答へていいかわからなかった。

「由坊、こんな晩には無理にお膳を運ばんでもええぞ、一晩くらゐ、いくらでも家で御世話出来るからな。」

老人の言葉を黙ってききながら、娘は爐端でしばらく濡れた手を暖めてゐた。(原文)

とある。ひたむきな少女の姿には優しさと何とも言えない切なさを感じる。

この章の最後はこう締めくくられている。

(中略)少し突飛だが、夜道を帰って行った由坊のような娘の頭の上にも、毫光が差してくれればいいと、そんなことを考へた。

高妻乙妻の連峰の高鳴りが、いつ迄も私の耳に残ってゐた。(原文)

この「自然な思いやり」が津村の心に染み入り、何度も何度も戸隠を訪れる要因になったのだろう。

このほかにも美しい自然や、興味深い伝説など活字から戸隠の良さを味わえると思う。

ぜひ、お読み頂いてははいかがでしょうか。

また、この「津村信夫」氏を偲ぶ“紫陽花忌”が下記の日程で開催されます。

日 時 平成24年6月27日(水) 午後2時から

場 所 戸隠神社中社大鳥居前広場 (集合)

内 容 本の題材になった「越水ヶ原」の散策、津村信夫文学碑見学・清掃、

堀井正子(近代文学研究家)さんによるお話、懇親会など

参加費 1,000円

問合せ先 「戸隠の絵本」津村信夫紫陽花忌実行委員会

℡ 090-2250-1673 (山口)

2012年06月19日

大座法師池近くの「大谷地湿原」をの~んびり散策

飯綱高原、大座法師池の西方に広がる大谷地湿原。

広さは約5ヘクタールほどの大きさで、

ここを1周できる遊歩道が整備されていて、30分くらいで散策できます。

今回はゆっくり散策してみました。

右手に飯縄山を見ながら歩道を進みます。

大谷地湿原は水芭蕉が有名で、5月には白い苞(ほう)が開き、葉の緑とのコントラストがキレイ(写真左)。今はこんなに葉が大きくなってしまいましたが(写真右)、もし見たことがない方は、是非とも来年はご覧ください。(5月上旬~下旬が見頃)

周回コースのサインに沿って進むと、黄色のリュウキンカが可愛らしく咲いていました。

静かな湿地の中に清水がながれている。

静かな湿地の中に清水がながれている。・・・・チチチチ・・・・クークク・・・・カッコー・・・・

鳥の声が林の中にこだまし、ゆっくり歩きながらバードウォッチングも楽しめる。オオヨシキリらしい野鳥が・・・写真が撮れず残念

少し疲れたら、

途中の東屋で一休み。

さらに奥へ進むと、

ヤブテマリがきれいに咲き始めている。今年は開花が遅いのかな?

この花は、例年6月ごろまで咲き、そのあとは実をつける。きっともう少し花を楽しめるかも

8~10月に赤くなり、花がついている枝も赤くなるので、長い期間楽しめる。

「トトロ」でも出てきそうな

クロアゲハ

7月の初旬には色とりどりの高山植物が咲き競って、高原の夏が満喫できます。

湿原の北側にも、たくさんの種類の花が咲くので、ぐるっと一周するのがおススメです。

湿原の北側にも、たくさんの種類の花が咲くので、ぐるっと一周するのがおススメです。

続きを読む

2012年06月14日

豊かな自然と音楽をゆっくり楽しめる「caféチェンバロ」

大きな切妻屋根とガラス張りの建物。

大きな切妻屋根とガラス張りの建物。ここは戸隠豊岡にある「caféチェンバロ」。

このカフェを初めて訪れたのは、私の両親が昔読んでいた音楽誌「CONSORT」に連載された、故神倉正生氏(前オーナー)のエッセイがきっかけだった。

久しぶりに伺ったお店は、バッハを中心にチェンバロを使った音楽が流れていて、変わらず素敵だった。

窓際の席に置かれた「バラの花のジュース」は、お庭の緑に映えて、バラが一輪咲いているみたい。

このジュースをいただきながら、お願いしたケーキと紅茶をご用意いただけるまで、少しお話をお聞きした。

どうして戸隠でカフェを営むことになったのか。

かつて、オーナーご夫妻が観光でこの地を訪れた時、戸隠の素晴らしさに魅了され、奥様が「こんなところに住みたいわ」と、つぶやいたという。

何年かして、その言葉どおり都会の喧騒を離れ、この地に住むことになった。

それが、はじまり・・・

エンジニアから一転、フランスの料理学校で学んだあと、1977年カフェをオープン。

その時、ご主人がおもむろにペンを取り、厨房の壁に書いた言葉が奥様には、とても印象的だった。

「歩み入るものにやすらぎを 去りゆく人にしあわせを」

後になってドイツのローテンブルグの門にラテン語で書かれていた言葉だと知ることになる。

オーナーがご主人から奥様に変わられて、一層、この言葉の大切さを感じているという。

大切な人の「思い」を心の中で回顧していると、当時の気持ちを忘れずにいられるのだろう。

チェンバロと親交のあった詩人で童話作家の故岸田衿子さんは こんな詩を送られている。

・・・いつでもそこへ行けば

待っていてくれた

穏やかに微笑んでいる

あなたが見える・・・

・・・安心して またその場所へ

季節へ 戻ることができる。

ケーキと紅茶が運ばれてきた。

洋梨のレアチーズケーキ

クリームチーズ(フランス・ベル社の「キリ」)と、洋梨(ポワールウイリアム)を使ったケーキはクリーミーで上品な甘さで口どけも良かった。

アールグレイ・クラシック

この紅茶は、イギリス・フォートナム・アンド・メイソン社のもので、アロマティックティーが有名。

中でもアールグレイ・クラシックはベルガモットの香りがする爽やかな紅茶。

リラックスできる香りと味わいだった。

その紅茶には、窓越しの木の葉の陰がゆらゆらと映っている。

「くつろぎ」と「しあわせ」を感じながら“こくり”と飲んだ。

続きを読む

2012年06月11日

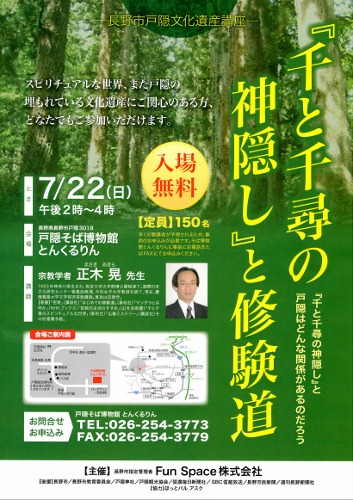

戸隠のそば博物館「とんくるりん」で文化遺産講座開催決定!

来る7月22日(日)、戸隠の「とんくるりん」では、『千と千尋の神隠し』と修験道と概して文化遺産講座を開催します。

来る7月22日(日)、戸隠の「とんくるりん」では、『千と千尋の神隠し』と修験道と概して文化遺産講座を開催します。時間は午後2時から4時まで行われ、入場は無料。

定員は150名と限られていますので、あらかじめ下記の電話番号かファックスでお申し込み下さい。

連絡先 戸隠そば博物館「とんくるりん」

電話 026-254-3773

fax 026-254-3779

(担当 飯島)

2012年06月08日

飯綱山清掃登山に行ってきました

毎年6月5日には、飯縄神社(里宮)主催の飯綱山開山祭が行われます。

今年もこの祭事に合せて、飯綱高原の美化活動を行う地元の皆さんが、市民参加の清掃登山を行いました。

ゴミ袋を片手に50名を超す参加者がそれぞれのペースで登っていきます。

お天気は曇り。気温がだんだん上がってきたので、吹く風が涼しく感じて心地よい。

南登山道と中社からの分岐。

ここまでくれば、山頂までもう一息。

樹林帯の上の風は爽やかだけど、少しひんやりと感じる。そのせいかツツジはまだつぼみです。

携帯トイレブースもチェック!

きれいに清掃してあるので、初心者も安心ですね。

山頂に到着

飯綱山は、標高1917.4M。お天気が良ければ、眼下の飯綱高原はもちろん長野市街地まで展望できます。

うまくすると、富士山も見えるのに今日は残念ながら見えません・・・。

でも、360°の眺望なので、高妻山や妙高山、火打山にはまだ雪があるのがわかりました。

思い思いの「山食(お昼のこと)」で休憩

あとは下山の一途

飯綱火祭りの神事にも使われる「神の井戸」。

山頂直下ですが、なかなか気づきにくいポイントです。

尾根の笹道のヒメイチゲ。

登山では、いろいろな山野草に出会えるのも楽しみですね。

登ってくる途中に一つ一つ数えた十三仏縁起の石仏たちも、下りではいくつか見落としたりして

第一の不道明王まで来るとホッとしますが、もう一息。

鳥居をくぐり、無事の登山に感謝です。

登山口では開山式が始まります。

登山口では開山式が始まります。

心地よい疲労感で、一の鳥居苑地の駐車場へ戻ります。

清掃登山とはいえ、ごみはほとんどなく、登山のマナーの良さを実感しました。

皆さんに愛されている飯綱山です。

今年は雪が多かったせいか、浮石がたくさんありました。

登山道を傷めないよう、登る人それぞれに気を付けたいですね。

ぜひ皆さんも飯綱登山を楽しんでみませんか

今年もこの祭事に合せて、飯綱高原の美化活動を行う地元の皆さんが、市民参加の清掃登山を行いました。

ゴミ袋を片手に50名を超す参加者がそれぞれのペースで登っていきます。

お天気は曇り。気温がだんだん上がってきたので、吹く風が涼しく感じて心地よい。

南登山道と中社からの分岐。

ここまでくれば、山頂までもう一息。

樹林帯の上の風は爽やかだけど、少しひんやりと感じる。そのせいかツツジはまだつぼみです。

山頂の飯縄神社でも開山の祝詞があげられています。

お神酒をあげて、シーズン中の無事を祈願します。

お神酒をあげて、シーズン中の無事を祈願します。

携帯トイレブースもチェック!

きれいに清掃してあるので、初心者も安心ですね。

山頂に到着

飯綱山は、標高1917.4M。お天気が良ければ、眼下の飯綱高原はもちろん長野市街地まで展望できます。

うまくすると、富士山も見えるのに今日は残念ながら見えません・・・。

でも、360°の眺望なので、高妻山や妙高山、火打山にはまだ雪があるのがわかりました。

思い思いの「山食(お昼のこと)」で休憩

あとは下山の一途

飯綱火祭りの神事にも使われる「神の井戸」。

山頂直下ですが、なかなか気づきにくいポイントです。

尾根の笹道のヒメイチゲ。

登山では、いろいろな山野草に出会えるのも楽しみですね。

登ってくる途中に一つ一つ数えた十三仏縁起の石仏たちも、下りではいくつか見落としたりして

第一の不道明王まで来るとホッとしますが、もう一息。

鳥居をくぐり、無事の登山に感謝です。

登山口では開山式が始まります。

登山口では開山式が始まります。心地よい疲労感で、一の鳥居苑地の駐車場へ戻ります。

清掃登山とはいえ、ごみはほとんどなく、登山のマナーの良さを実感しました。

皆さんに愛されている飯綱山です。

今年は雪が多かったせいか、浮石がたくさんありました。

登山道を傷めないよう、登る人それぞれに気を付けたいですね。

ぜひ皆さんも飯綱登山を楽しんでみませんか

2012年06月07日

中国で長野の食文化「おやき」をPR !!

4月5日の『続 cafe & gallery 「いろはな」』のつづき。

4月5日の『続 cafe & gallery 「いろはな」』のつづき。この時の記事は、長野市が中国河北省石家庄市との友好都市締結30周年を記念して訪問団を派遣した際に、長野の食文化をPRするために「いろは堂」の社長さんご夫婦が同行するというもの。

今回はその時の奮闘ぶりについて伺いました。

中国では昨年の3月に起こった原発事故が原因で、長野からの食材などの持ち込みができないため、現地では、まず、食材選びから。

滞在したホテル近くのスーパーマーケットへ。

「おやき」の具材として馴染みのある玉ねぎや人参、キャベツは問題なく購入できたのですが・・・

女将さんとしては、ご当地おやきを作ろうと考えていたので、中国原産の野菜の選定にひと苦労

選んだのは、ニンニクの芽のような「韮苔」という香辛料の香りのする野菜。

具材の味付けに欠かせないお味噌は、韓国産を購入した。

最後におやきの生地に使う小麦粉を選んだ。

この小麦粉が一番心配だったと女将さんはいう。日本のものより粗いのか細かいのか・・・

それによって水の分量やこね方、寝かし方が変わってくるからだ。

事前に中国の小麦粉を輸入して日本で試作してみたという。

実際は、きめが細かくて日本のものと大差はないという。ホッ

いよいよ「おやき」のPR当日。

9時30分からのレセプションに間に合わせるために、7時から作業に取り掛かる。

5人の女性で野菜を切ったり、粉をこねたり・・・

ねじり鉢巻き姿も見えてきて、作業の大変さが伝わる

生地と具材の下ごしらえが終わり、このポーズ。

1時間ほど生地を寝かせるため作業中断

さてさて、女将さんの包み方を確認して再び作業開始。

手際の良い女性陣が次々とおやきを作っていく。

通訳の方も飛び入り参加で作業も佳境に・・・。さすが餃子の国。包み方が上手い

包み終わったものから厨房の蒸し器で15分ほど蒸して出来上がり。

試食をした地元(中国)の子どもたちは大喜び

味も気に入って、ぜひ「おやきづくり体験」をしたいというお願いされたが、今回は予定が合わなかったという。

今後、おやきと農家民泊を体験するために、長野市への訪問を検討中だという。

石家荘市から空港へ向かう途中、小麦畑が続いていたという。

長い間、小麦と付き合ってきた社長ご夫婦は、改めて「粉文化」のすごさと素晴らしさを感じたようだ。

小麦粉は世界各国でいろんな料理に姿を変えて食卓に並ぶ。

国ごとに、そこに住む人にあったように・・・

まさに長野の「おやき」は、生活のスタイルから生まれた知恵の一品。

そして、今は美味しさと健康を考えた時代に合った郷土食なのではないだろうか。

写真提供 炉ばたのおやき「いろは堂」